通过读后感的写作可以使我们的感悟及时记录,认真读书不但能帮助我们开拓眼界,还会让我们的思想层次提高,记得写相关读后感哦,以下是会写范文网小编精心为您推荐的知行合一王阳明读后感7篇,供大家参考。

知行合一王阳明读后感篇1

刚开始拿到《知行合一》这本书时,我还在担心这种传记读起来会非常乏味,后来发现这本书运用浅显、有趣的语言讲述了王阳明辉煌传奇的一生,我渐渐入迷。《知行合一》是一本很励志的书,当你事业和生活跌落低谷时,读读王阳明的故事你就会不再感叹不公;《知行合一》就是一枚指南针,当你找不到前进的方向时候,看看《知行合一》,你会找到心灵上的支撑。

此书吸引我的首先是描写王阳明传奇一身的故事。无论学术还是事功,王阳明都已成为那个时代当之无愧的第一人。王阳明虽然是一介文官,却创造了战争史上的奇迹:平息江西匪患、平定宁王叛乱……王先生都是在朝廷无计可施的时候,用了极少的兵力在极短时间内平定内战。“艰难困苦,玉汝于成“王阳明立了这样的奇功,却没有得到相应的奖赏和加封。对于这样不公的际遇,他从未抱怨一句,更没有因此消沉。这正是心学的力量,是王阳明的大德:只坚持自己心中认为对的事情,其他的与我无关。

读了《知行合一》,便懂了王阳明神奇莫测的智慧,来源于他的心学思想和躬行践履的功夫,真正做到知行合一。王阳明的一生多次大起大落,尝过牢狱之灾,也体验过权力之巅。这一切铸就了王阳明“知行合一”的心学思想精髓,他的心学思想被誉为是王侯将相的必读经典。王先生在被放逐到龙场驿时,那里荒僻虫蛇众多、瘴气横行,他在这样艰苦流放时期沉静苦思后,悟出了“人要做自己主人”的道理,人是没有能力改变外部环境的,只能适应环境。这告诉我们一个人生哲理:不经风雨,就不能见彩虹。

我第一次对心学有了认知:“心即理”。他告诉我们要相信自己,倾听内心,树立起强大的主体意识。王阳明融三家之长,却归宗于儒家,提出振聋发聩的“知行合一”,就是要强调内圣外王,将心性之学转化为卓越的事功。企业文化即是“人心”的经营。“心即理”启迪我们:人的精神力量是伟大的“致良知”意味着将核心价值向外推广,这一思想对形成正确的企业价值观具有深刻的启迪意义。

那如何做到工作中的知行合一?我想就是要人人都致良知,热爱岗位,作为码头的一员,我要用辛勤劳动追求梦想,以实际行动为码头发展添砖加瓦。

知行合一王阳明读后感篇2

拿到这本书时?,真不知从何谈?起,深感自己才学?疏浅。随手翻阅,首先映入眼帘?的是作者度阴?山,让我随之联想?“但使龙城飞将?在,不教胡马度阴?山”这句诗语,这位当今的“历史奇才”对中国明代的?全儒大师—王阳明的《知行合一》的心学思想的?分析,让我不得不静?下心来细细品?读其中的哲理?,只能感知一二?。

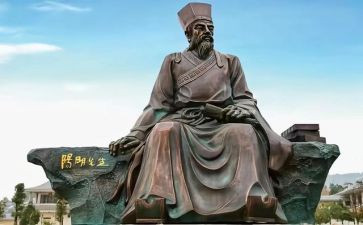

为此,我找寻了明代?王阳明先生的?相关简介,在其家乡浙江?余姚,他本人则是一?位人人敬仰的?杰出乡贤。了解了王阳明?先生在历史上?能文能武,独创心学,打起了挑战传?统程朱理学的?旗帜。《知行合一王阳?明(1472—1529)》还是唯一一本?从知行合一的?角度呈现王阳?明传奇人生的?传记:在经历了当众?廷杖的奇耻、下狱待死的恐?惧;流放南蛮的绝?望、瘟疫肆虐的危?险;荒山野岭的孤?寂、无人问津的落?寞,直至悟道的狂?喜、得道的平静后?,王阳明不但求?得了内心的安?宁,而且逐渐通过?“知行合一”拥有了足以改?变世界的力量?:凭借知行合一?的强大力量,王阳明率文吏?弱卒,荡平了江西数?十年巨寇;凭借知行合一?的强大力量,王阳明以几封?书信,一场火攻,三十五天内平?定了宁王之乱?;凭借知行合一?的强大力量,王阳明从根本?上扫清了困扰?明政府多年的?广西部族匪患?。《心学》更是是明代的?一盏思想明灯?,且默默地影响?着后世。他的心学秘诀?浓缩为一句话?----知行合一,翻译成今天的?话是----理论联系实际。这个提法,在王阳明那个?时代绝对是挑?战权威、颠覆传统的异?端。

阅读中,网上一博文的?例子让我借用?分享:在现实生活和?社会实践中,凡是要取得成?功必须具备二?个先决条件。一是确立正确?的目标,二是找到正确?的路径,二者缺一不可?。其中,确立正确的目?标看起来似乎?相对容易,但要找出正确?的路径比较困?难,尤其是找到最?佳路径(成本最小,收效最大)则更是难上加?难。有时候,正是因为找不?到正确的路径?,反过来证明之?前所确立目标?的不切实际。也就是说,一切对于目标?的动摇,根源还在于路?径选择的困难?上。也就是说,归根结底,“道路”二字可拆开来?理解。“道”就是正确的方?向,人们对它只是?探索和追寻,但它却从不以?人的意志为转?移。也就是说,对真理只能选?择去认识和感?知,但不能妄想去?创造或创新真?理。以上文中富含?哲理性的言语?让我陷入深深?的思索中。

知行合一王阳明读后感篇3

王阳明,大明帝国时期诞生的一位著名的心学家,而在当时以朱熹理学为主流的明朝,也足以体现出王阳明的艰辛以及心学发展受到的阻碍程度。

刚上大一时,接触到马哲的唯物论:世界是物质的,物质是客观存在的,是不以人的意志为转移的。当我偶然看到这本书时,却也被王阳明的心学所打动,被王阳明的“致良知”说服,同时也被他新的格物致知所吸引。生活在大明帝国的王阳明,也曾受理学的影响,也曾按照朱熹的格物致知去格物,当他对着一堆竹子去格的时候,却什么都格不出,于是他对理学的权威提出了质疑。他曾研究过道教,也曾想落入空门,但都没有成功实现,于是才有了后来的龙场悟道,才有了其心学的横空出世。自龙场悟道以来,王阳明的弟子大增,为其心学的发展奠定了基础,也为他在仕途的发展提供了条件。

王阳明的心学,讲究的是人人平等,讲究的是光明良知,讲究的是内心的平静。朱熹主张去心外格物,而王阳明则认为物就在己心,只要良知是光明的,就能得到其中的真谛,现在所做的事不过是对心学悟道的践行而已。自龙场悟道以来,王阳明的仕途就变得光明起来,南赣剿匪以及平定宁王都是他心学的运用。我认为在他的心学中有心理学的应用,似乎他的心学可以运用到任何领域,而王阳明则解释为这都是良知的作用。

王阳明提倡众生平等,人人都可以成为圣贤,所以每个人都不应该把自己看的轻贱,但其在剿匪时却因为士兵剿匪时士气不高,当众砍杀了几名士兵以儆效尤。既然他提倡众生平等,那他又为何以别人的生命来换取其他人的前进,这无疑违背了他提出的观点。不过王阳明也说自己在运用战术的时候是违背良知的,所以他在以后的讲学过程中从没有提过这些战术的运用。

王阳明的心学看似与理学背道而驰;但无论是心学还是理学,讲求的都是“存天理,去人欲”。人的心可以分为性与情,但朱熹理学却硬要将“情”从心中分割,而要去寻找外物来填补心中的空洞。王阳明心学则认为:人都有七情六欲,去除了七情六欲与佛家的枯坐亦没有什么区别,最重要的是如何把七情六欲控制在一个度内。按照他的学说,良知自然也成为了这个控制的度。

天地间的心是人,而人的中心则是良知,只要良知光明,便可所向披靡。但现如今的我们使自己的良知蒙上了一层污秽:对名与利的向往,私欲的产生,使我们不能正确听从良知发出的命令。而我个人也认为,生活在现在的时代里,除了名与利,除了自己的私欲外,还有什么会成为自己前进的动力,即使会有心怀天下的人的出现,但毕竟我们大多数都为普通人,这些无疑成为了我们所能追求的目标。我们所应该做的是如何使这些追求控制在一个度内。按照自己的能力去做自己力所能及的事情。比如自己有做官的能力,为何要委屈了自己的这份才能呢,坐上了这个位置又要思考的则是如何在这个位置上发挥出自己最大的才能,在不违背良知的情况下创造出最大的利益。

王阳明提倡知行合一,古人也曾提出过“知行”,但却是分开提出的,之所以这样做是为了对那些只知道实践却不知道充实自己的理论知识和只知道学理论知识而不去实践的人提出的建议。而王阳明的知行合一则认为,当我们有了知就会有行的出现。比如当我们渴了,我们就会去喝水,当我们饿了,我们就会去吃饭等等。我们的一切行为都在受到心的指导,光明自己的良知才会有光明的前途。

看了这本书,其实对自己也有很大的触动。以前会因为一些小事而自己折磨自己,并且会钻牛角尖,会为一点小事而斤斤计较。如果王阳明在世的话,他一定会对我说:这一切都是你的私欲在作祟,你需要的只是光明你的良知,你的这些私欲就会被控制,而你自己也会活的更加自在。光明良知的学业是一步步跟进的,不可一蹴而就。在光明良知的路程中,我们应该学会听从第一感觉,这第一感觉往往便是良知发出的声音,它会指导你走向正确的道路。

我所理解的心说:不可固执自己的成见,要敢于改变自己,敢于提出质疑,敢于付诸行动。如果知行不合一,再多的知也托不起一个完整的人,人生道路上有苦难不怕,怕的是苦难到来时将自己打倒,未爬起来就先认输。

知行合一王阳明读后感篇4

建工学院工管1402班 杨慧

无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。

――王阳明

王阳明,大明帝国时期诞生的一位著名的心学家,而在当时以朱熹理学为主流的明朝,也足以体现出王阳明的艰辛以及心学发展受到的阻碍程度。

刚上大一时,接触到马哲的唯物论:世界是物质的,物质是客观存在的,是不以人的意志为转移的。当我偶然看到这本书时,却也被王阳明的心学所打动,被王阳明的“致良知”说服,同时也被他新的格物致知所吸引。生活在大明帝国的王阳明,也曾受理学的影响,也曾按照朱熹的格物致知去格物,当他对着一堆竹子去格的时候,却什么都格不出,于是他对理学的权威提出了质疑。他曾研究过道教,也曾想落入空门,但都没有成功实现,于是才有了后来的龙场悟道,才有了其心学的横空出世。自龙场悟道以来,王阳明的弟子大增,为其心学的发展奠定了基础,也为他在仕途的发展提供了条件。

王阳明的心学,讲究的是人人平等,讲究的是光明良知,讲究的是内心的平静。朱熹主张去心外格物,而王阳明则认为物就在己心,只要良知是光明的,就能得到其中的真谛,现在所做的事不过是对心学悟道的践行而已。自龙场悟道以来,王阳明的仕途就变得光明起来,南赣剿匪以及平定宁王都是他心学的运用。我认为在他的心学中有心理学的应用,似乎他的心学可以运用到任何领域,而王阳明则解释为这都是良知的`作用。

王阳明提倡众生平等,人人都可以成为圣贤,所以每个人都不应该把自己看的轻贱,但其在剿匪时却因为士兵剿匪时士气不高,当众砍杀了几名士兵以儆效尤。既然他提倡众生平等,那他又为何以别人的生命来换取其他人的前进,这无疑违背了他提出的观点。不过王阳明也说自己在运用战术的时候是违背良知的,所以他在以后的讲学过程中从没有提过这些战术的运用。

王阳明的心学看似与理学背道而驰;但无论是心学还是理学,讲求的都是“存天理,去人欲”。人的心可以分为性与情,但朱熹理学却硬要将“情”从心中分割,而要去寻找外物来填补心中的空洞。王阳明心学则认为:人都有七情六欲,去除了七情六欲与佛家的枯坐亦没有什么区别,最重要的是如何把七情六欲控制在一个度内。按照他的学说,良知自然也成为了这个控制的度。

天地间的心是人,而人的中心则是良知,只要良知光明,便可所向披靡。但现如今的我们使自己的良知蒙上了一层污秽:对名与利的向往,私欲的产生,使我们不能正确听从良知发出的命令。而我个人也认为,生活在现在的时代里,除了名与利,除了自己的私欲外,还有什么会成为自己前进的动力,即使会有心怀天下的人的出现,但毕竟我们大多数都为普通人,这些无疑成为了我们所能追求的目标。我们所应该做的是如何使这些追求控制在一个度内。按照自己的能力去做自己力所能及的事情。比如自己有做官的能力,为何要委屈了自己的这份才能呢,坐上了这个位置又要思考的则是如何在这个位置上发挥出自己最大的才能,在不违背良知的情况下创造出最大的利益。

王阳明提倡知行合一,古人也曾提出过“知行”,但却是分开提出的,之所以这样做是为了对那些只知道实践却不知道充实自己的理论知识和只知道学理论知识而不去实践的人提出的建议。而王阳明的知行合一则认为,当我们有了知就会有行的出现。比如当我们渴了,我们就会去喝水,当我们饿了,我们就会去吃饭等等。我们的一切行为都在受到心的指导,光明自己的良知才会有光明的前途。

看了这本书,其实对自己也有很大的触动。以前会因为一些小事而自己折磨自己,并且会钻牛角尖,会为一点小事而斤斤计较。如果王阳明在世的话,他一定会对我说:这一切都是你的私欲在作祟,你需要的只是光明你的良知,你的这些私欲就会被控制,而你自己也会活的更加自在。光明良知的学业是一步步跟进的,不可一蹴而就。在光明良知的路程中,我们应该学会听从第一感觉,这第一感觉往往便是良知发出的声音,它会指导你走向正确的道路。

我所理解的心说:不可固执自己的成见,要敢于改变自己,敢于提出质疑,敢于付诸行动。如果知行不合一,再多的知也托不起一个完整的人,人生道路上有苦难不怕,怕的是苦难到来时将自己打倒,未爬起来就先认输。

知行合一王阳明读后感篇5

王阳明是与孔子相提并论的人,专研理学、佛学、军事战术造福于人,传道授业解惑,解救苍生于危难之时,乃一代圣贤。

阳明先生从小对于一件事物专研的程度就是达到极致的,玩象棋玩得棋子被扔掉为止,射箭能百步穿杨,沙盘模拟能排兵布阵胜敌于棋盘之上,研习理学能有龙场悟道得出致良知的心学,上阵杀敌让匪寇闻风丧胆,在件件事情如此成功背后,不断坚持、不断练习是背后的驱动,而核心则是“境随心动,可为圣贤”的观念。

“去天理灭人欲”是朱子理学的精髓之处,讲的就是要严格恪守自己的内心,不为外物所左右。而王阳明在学习理学“格物致知”的理念时,在竹林革竹节的过程中,深深地对这一理念产生了怀疑。而后在理学的基础上提出了“心学”此心即良知,以自己的良知去审视周边的一切事物,然后去实践,发现真理,这是阳明心学的精髓。

在军事领域,定倭寇、灭宁王,充分展现了他的军事才华,从小的骑马射箭、追杀蒙古兵、夜宿大山之中、皆展示了他的勇气和军事才能。

“心随境动,则为凡夫;境随心动,可为圣贤”这句话对我的影响是深远的,人生不如意事常有八、九,心随境动,烦恼杂生,只有让境随心动,坚持自己想要的,不悔自己的良知,并且不断去实践,才能做到真正的知行合一,人生才能尽量修得圆满。

知行合一王阳明读后感篇6

无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。

王阳明,大明帝国时期诞生的一位心学家,享誉国内外的圣人,心学,则是开启智慧的大门,修炼内心强大的自己,获得幸福的康庄大道。

而在当时以朱熹理学为主流的明朝,王阳明先生以及他创造的“心学”颇受阻碍,磨难可谓是一重又一重。

王阳明先生的一生,也如“心学”一般跌宕起伏。经历过流放南蛮的绝望、瘟疫肆虐的危险、荒山野岭的孤寂、无人问津的落寞,直至悟道后的狂喜、得道后的平静,一切过往,烦恼都随云烟淡逝,唯有挫折与坎坷带来的精神财富,久久留于心头,实于行动。

然而,这些常人难以隐忍的困难,却成为促进他悟道的推力,使得他建立“心学”的城堡,百年前的明朝,朱熹“理学”颇有一番成就,一定程度上,“心学”与“理学”是相悖的,但放至如今,心学看似与理学背道而驰;可无论是心学还是理学,讲究的都是“存天理,去人欲”。人的心可以分为性与情,但朱熹理学却硬要将“情”从心中分割,而要去寻找外物来填补内心的空洞。王阳明心学则认为,人都有七情六欲,去除了七情六欲与佛家的枯坐亦无区别,最重要的是如何把七情六欲控制在一个度内。按照他的学说,良知自然也成为了控制这个度的一杆秤。

天地间的心是人,而人的心本是良知,只要良知光明,便可所向披靡。但现如今的我们,使自己的良知蒙上了一层污秽。对名与利的向往,私欲的产生,使我们不能正确听从良知发出的命令。生活在如今这个时代,除了名与利,除了自己的私欲外,还有什么会成为自己前进的动力?即使会有心怀天下的人出现,但毕竟我们大多数都为普通人,这些无疑成为了我们所能追求的目标。我们能做的,是如何将这些所谓的“追求”控制在一个度里。按照自己的能力去做自己力所能及的事情。比如,有的人有做领导的能力,为何要委屈了自己的这份才能呢,坐上了这个位置又要思考的,则是如何在这个位置上,发挥出自己最大的才能,在不违背良知的情况下,将利益扩展到最大化,而在良知下产生出来的利益,必定是利己又利他的。

人之初,性本善,身为一个正常人类,我们自小携带着分辨善恶的因子,懂得分辨是非,但在外界的干扰下,逐渐模糊了善恶间的距离,韩寒曾说过:“成人世界没有善恶,只有利弊。”这句话细思极恐啊,没有共存,要么你死,要么我活,这难道不是动物圈,牲畜圈的状态吗,仔细想想,也不对,动物都尚有一丝“人情味”,而一些时候,人心比任何东西都要可怕,生活在这样危机四伏的环境里,我感到害怕,有人也许会问,那些犯人,盗贼难道还有良心?有的,良知在人,永远不可能消失,小偷也不愿意人家叫他小偷,这就是良知的表现,而如何发掘并且善加利用我们的良知,是我们需要思考的,我们作为自己内心的主宰,要控制好心中的善恶两面,将善的那面,也就是良知,最大化地体现在行动上,思想上,而恶的那面,自私的那面,也不能强行压抑,那样会适得其反,修心,要慢慢来,学会放下自己,放下憎恨,私欲,其实大多时候,人内心的第一意识,都是良知所发,所以多多用于行动上,激发我们的良知,恶的那一面自然就消沉了。

活在自己的良知里,应该是件很幸福的事。可幸福,又该是这21世纪以来人类最遥远的梦吧,但幸福真的很难么?不一定吧,可现如今,多少人陷入了“成功”“财富”就能带来幸福的幻想里,所以在追逐“幸福”的路途中,忘了初心,陷入迷茫,等真正得到了“成功”与“财富”时,却发现,自己还是不幸福,吃着大鱼大肉谈几个亿的生意时,无意扭过头,落地窗几十米外的小地摊,弥漫着烧烤的香味和小情侣暧昧间散发的暖气,不禁感到空虚和茫然。并不是说追求成功与财富就会失去幸福,追求这些东西照样可以拥有幸福,但前提是你得带着良知去做,成功与财富也不会是人生的终极目标,只能作为阶段性目标去努力,它也照样不是得到幸福的决定性因素。财富的多寡与事业的大小的确是衡量这个人获得成不成功,可活得幸福与否,是要用心感受的。追随初心,茶米油盐酱醋茶一样可以幸福,坐拥金山银山也不一定就是人生赢家,王阳明先生言“此心光明,亦复何言”,一个人若是能光明一生,那是何等闪耀的人生,即便籍籍无闻,没有丰功伟绩,但这一生,定是无憾圆满而美好的。

所以行任何事,做任何决定时,不妨回过头看看,自己的初心,不要忘了自己为什么出发,更不要偏离良知的路途。

工作生活中,我们不仅可以唤醒自己内心的良知,同样可以调动周遭人的良知,运用在经营小组,班级上也绰绰有余,即使是不上进的同学,内心仍有良知,他们也会希望被发掘,被认可,希望证明自己的价值,但这些东西或是被习气遮掩,导致他们看不清自己的心,而这时候,就需要我们利用“心学”调动,激发其良知。

曾国藩先生创下的太平天国就是依靠“心学所治”,日本的经营之圣稻盛和夫将阳明心学运用到企业管理,而后创下两个世界500强公司,心学并非玄学,相反,它人人适用。

心之所向,素履所往。坚定初心,做自己内心的主宰。

知行合一王阳明读后感篇7

人心本无善恶之分,当你的心处于无善无恶之时,才是力量最强大的时候。就像我在工作中,会接触很多小孩子,每个人的本能反应都会喜欢特别懂事乖巧的小孩子,但是有时候我真的.要被特别捣蛋的孩子给气到了,我想不到制服她的办法,束手无策时容易让自己心烦意乱,内心特别烦躁,但是我又不能发脾气,此心不动,随机而动,我的良知告诉我,我可以解决问题的,只要站在孩子们的角度去思考问题,只要满足他们自己内心小世界的需求才能更好地解决问题。小孩子是需要的,不仅要用爱去她,更要感性中带点理性地去和她们相处,王阳明提出万物一体,无非是希望每个人都发自良知地去爱人,爱世界,爱天地万物。仁者爱人,更何况,小孩子的本性都是纯真的,有什么理由不多爱他们一点呢。

在适宜的时间做良知认为是最好的事,就足够了,变动不居,刚柔相易。

王阳明认为,七情唯有适当地表露出来,才能让你的心更为强大,由此不动心。?七情就是雷区,只有把雷在平时排除干净,当火来时才不会大爆炸。做到这点,也就恢复了活泼泼的心的本体。

程颐说“君子之学,莫若廓然而大公,物来而顺应。?在生活中遇到困难时,会出现悲观和乐观的态度,良知的指引会告诉你,悲观的念头是错误的,迎难而上后你会发现原来当初的困难其实根本就微不足道,只是需要在那刹那间,你要有勇气地去做出正确的抉择,搞定困难的关键点还是在自己的心中,只是看你求还是不求,只要你求,你的心能满足你所有的要求,吾性自足,不假外求,你懂得了良知的力量,你的良知会“格物的“意”,也就是“正”这个不好的念头,修身在正其“心”,心有良知,无所不知,修心在意其“诚”。

如果有人对你嗤之以鼻,息思虑,切勿动气,正好这是一个让自己内心强大的机会,锻炼心性,像这种清高又居功自傲的人,我们不趋之若鹜。就像书中所说的,所谓“自信”不是被动地坚信自己“问心无愧”,而是要把遇到的坎坷、磨难当作正面的东西,要把它当成是砥砺人、磨练人的东西。而且你应该感谢它,荣誉是从正面磨砺你,诽谤和侮辱是从反面磨砺你。

知行合一王阳明读后感7篇相关文章:

★ 树大王读后感7篇

★ 科比的读后感7篇